CN: Suizid Erwähnung (nur im Buch)

Aus Recherchegründen (mein Hinterkopf bastelt weiter an einem Geocache-Rätsel, das ich gern schon längst fertig hätte) hatte ich mir gleich drei Bücher zum Thema Jugendstil aus der Bücherei geholt, die dann ewig als Stapel auf meinem Kreativtisch herumgelegen sind. Immerhin dieses eine habe ich jetzt noch gelesen, bevor die Frist der Verlängerungen endgültig abläuft.

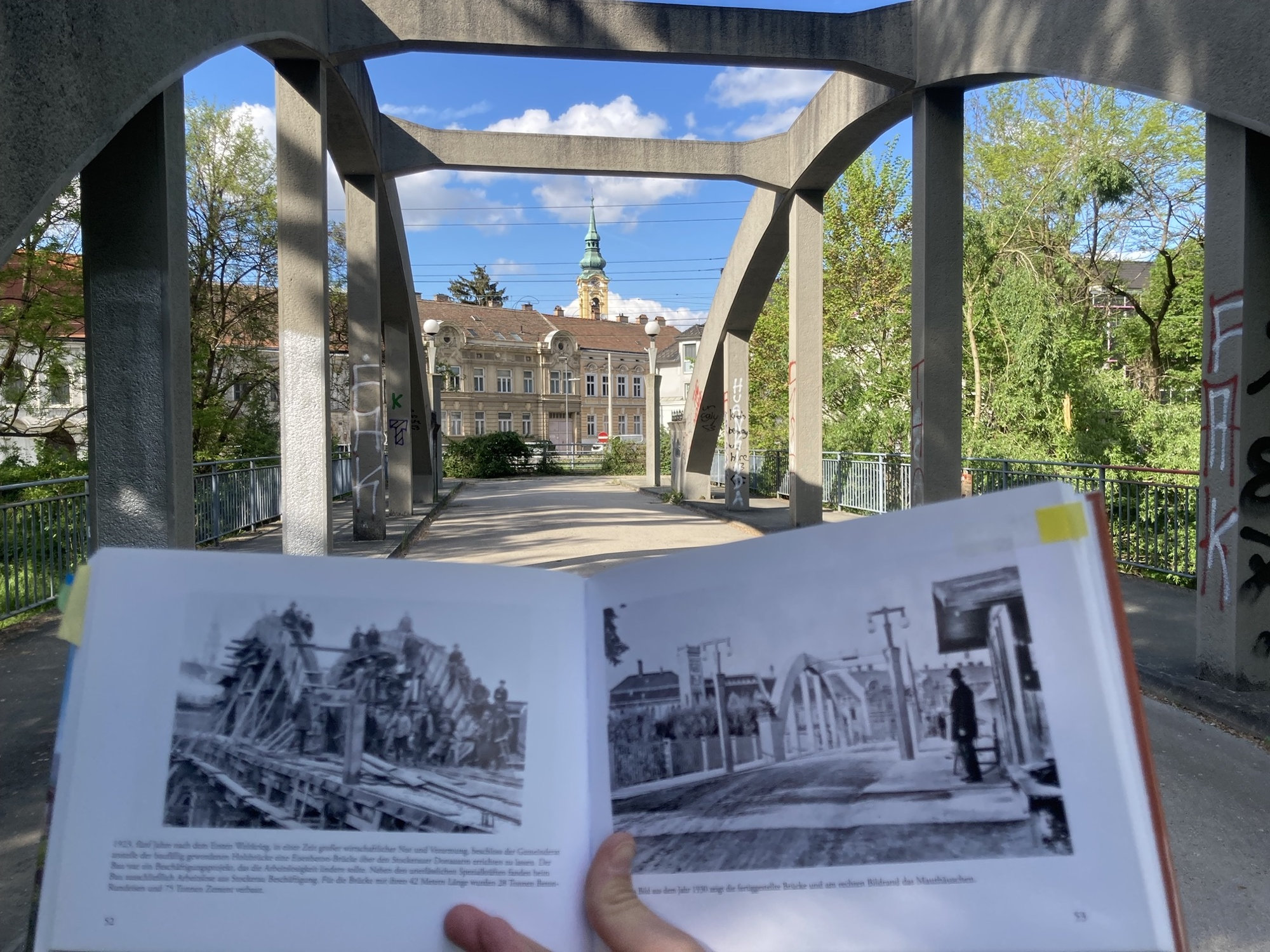

Das Wien um 1900 findet vielfach statt in einer solchen Interferenz von Zeitschichten, in denen die verschiedenen Epochen geradezu sedimentiert scheinen.

Genau kann ich noch nicht festlegen, warum mich gerade diese Epoche so interessiert, aber ein paar Hinweise haben sich inzwischen angehäuft:

- Bestätigen konnte ich hier wiederum, dass mir die Kunst der damaligen Zeit einfach optisch gefällt. Otto Wagners Kirche am Steinhof ist eine Pracht, daran erinnerte ich mich erst kürzlich wieder, weil mein lieber Freund M. nun in Hietzing wohnt und von seinem Balkon im dritten Stock tatsächlich die Kuppel der Kirche sehen kann.

Ihre Reform1 sollte nicht nur eine dringend nötige Erneuerung des Kunstbegriffs in die Wege leiten, sondern die Einheit von Kunst und Leben an sich.

- Die Einheit von Kunst und Leben an sich. Für die Künstler der Wiener Secession (ja, damals leider nur Männer) war es wichtig, dass sich die Künste zu einem Gesamtbild vereinten. Auf die gewünschte Erneuerung des Kunstbegriffs verweist auch der Titel der Zeitschrift Ver Sacrum (Heiliger Frühling), die von der Wiener Secession herausgegeben wurde. Malerei, Architektur und Plastik sollten als Gesamtkunstwerk zusammenarbeiten.

„Wir kennen keine Unterscheidung zwischen ‘hoher Kunst’ und ‘Kleinkunst’, zwischen Kunst für die Reichen und Kunst für die Armen. Kunst ist Allgemeingut“, ist im Editorial der ersten Ausgabe von Ver Sacrum zu lesen, […].

- Eine Demokratisierung der Kunst zeichnete sich ab. Was zuvor dem Adel vorbehalten war, wurde nun auch dem Bürgertum zugänglich.

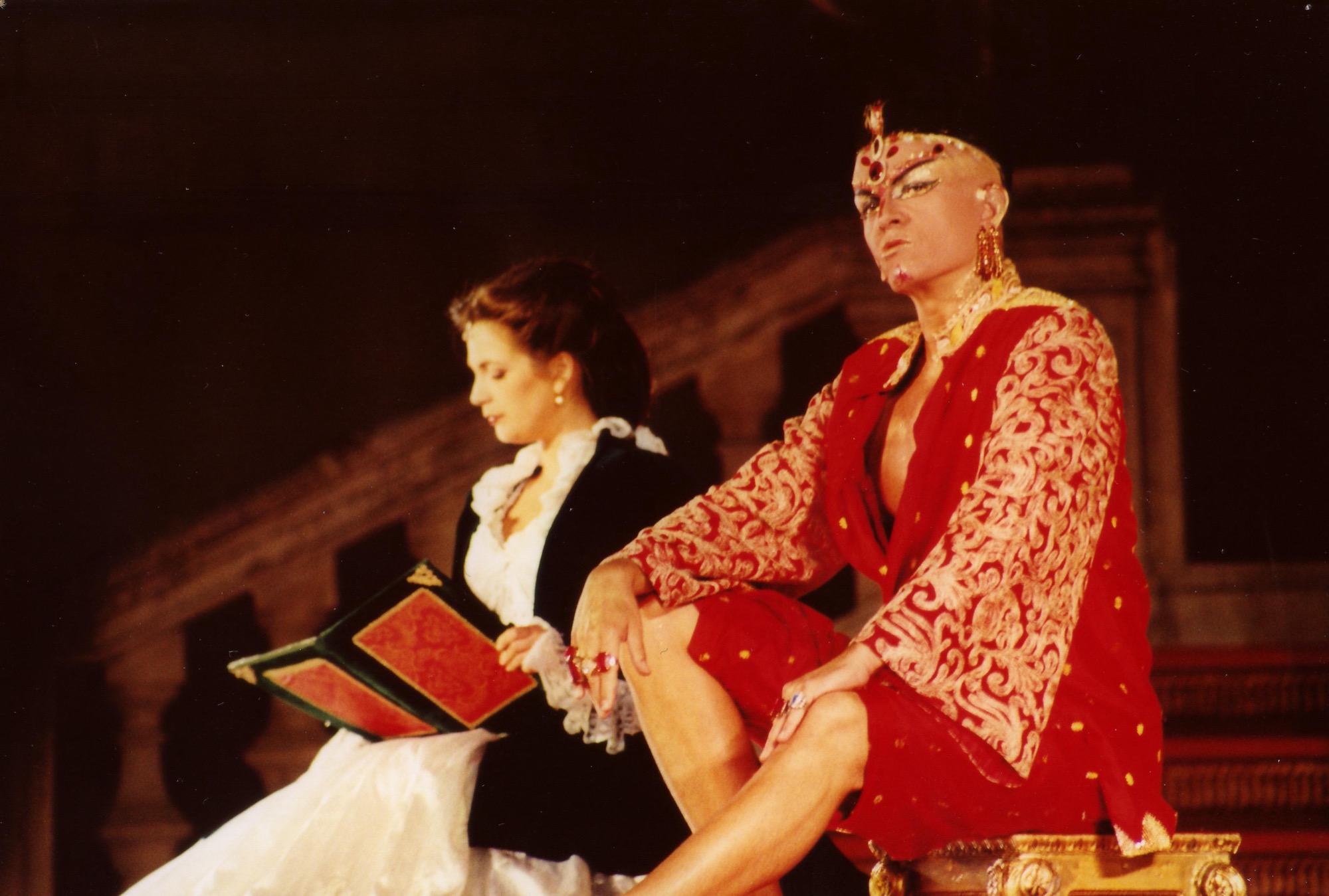

- Nicht zuletzt habe ich gelernt, das die Begrifflichkeit der „fröhlichen Apokalypse“ aus dem Buch Hofmannsthal und seine Zeit stammt, das Hermann Broch (1886–1951) verfasste. Es beschreibt die Weltuntergangsstimmung des Liberalismus und der Moderne, die dann in weiterer Folge in den ersten Weltkrieg führte. Ich kannte den Begriff als Titel aus dem Musical Elisabeth, in dem eine frühere Epoche abgehandelt wird. Dabei sitzen Männer im Kaffeehaus, lesen aus der Zeitung vor und langweilen sich. Auf der Bühne wurde das damals dynamisch dargestellt: die Kaffeehaustische befanden sich in Autodrom-Wagen, es sah aus, als würden die Darsteller diese Wägelchen durch Drehen an den Tischen lenken. Bei jüngerem Publikum (Theater der Jugend-Abo) rief das reproduzierbar Erheiterung hervor.

- Eine interessante Herleitung fand ich am Ende des Essays Böser Dinge hübsche Formel von Herausgeber Rainer Metzger. Er beschreibt die Sehnsucht der Secessionszeit nach dem Gesamtkunstwerk, das aber trotzdem noch individualistische Züge haben durfte. Nach dem 1. Weltkrieg folgte die Zeit der Masse, es entsteht ein kollektiver Wille, wie Sigmund Freud diagnostiziert:

Es ist die Masse. Damit sie funktioniert, sagt Freud, muss an eine Instanz delegiert werden, durch die eine Art kollektiver Wille entsteht. Die Masse wird das Schlüsselwort, das Schlüsselphänomen für die kommende Epoche. Derjenige, der den kollektiven Willen auf eine Weise in seine Bahnen lenken wird, die bis dahin unvorstellbar war, ist seinerseits ein Produkt des Wien um 1900.

Mit dieser Epoche bin ich noch nicht fertig. Ich habe den Bildband über Antoni Gaudí neben mir liegen, der mich schon seit Jahrzehnten begleitet. Gerade erst habe ich auf LitHub einen Artikel über Ernst Haeckel und seine Kunstformen der Natur gelesen, die vielen Künstler:innen als Inspiration dienten. Bin gespannt, was ich demnächst alles aus der Bücherei nach Hause trage (und hoffe, dass ich diesmal auch mehr davon lesen werde).

- Anm.: Gemeint ist die von der Wiener Secession durch deren Gründung vorgenommene Reform. Die beteiligten Künstler spalteten sich von ihrer Standesvertretung ab und gründeten ihre eigene Vereinigung Bildender Künstler Österreichs. ↩︎